01 - La création de toutes choses

L’homme se réveilla en sursaut et en sueur. Une idée ! Il avait une idée ! Il ignora les chiffres rouges de l’antique radio-réveil, qui affichaient trois heures trente-sept du matin, et se rua sur son ordinateur. L’opération était délicate, la très vieille machine devenait capricieuse en plus de mettre cinq bonnes minutes à démarrer. Au moins eut-il le temps de dégager la pile de linge sale (ou propre ? il ne savait plus) qui squattait l’unique chaise de son studio, et d’écraser un trop gros insecte non identifié qui gambadait sur la toile de verre jaunasse du mur.

Clac-clac-clac-clac-clac, le cliquètement frénétique de l’antique clavier résonnait dans la pièce, ponctué de temps à autre d’un juron sonore, lorsque l’une des touches, collée par des restes de soda premier prix se coinçaient en position basse et délivrait une ligne de caractères identique à la place d’une lettre isolée. Des coups de poing sur le mur du fond venaient souligner cette rythmique incongrue, cadeau du voisin réveillé par le vacarme – mais à travers les cloisons aussi fines que du papier, le moindre souffle devient un ouragan.

L’homme, lui, n’avait cure des protestations de son voisin. Il avait une idée. Il avait **l’**idée. Une qui, contrairement à d’habitude, résistait à son éveil sans se décomposer en un tas de n’importe quoi, au point qu’il se demandait s’il ne rêvait pas, justement. Alors, parce qu’enfin il pouvait inventer, qu’enfin il exauçait son rêve, il créait, couchant sur le papier virtuel des idées qui devenaient réalité.

Oh, ce n’étaient que des fragments, des images, une situation, une émotion fugace.

Pop ! Un personnage, paré pour diverses aventures !

Wooosh… un décor, inquiétant et accueillant à la perfection…

Oh ! Une palpitante péripétie prête à partir !

Un Dieu et un Dragon – il faut toujours des dieux et des dragons pour équilibrer un monde.

Et alors que l’aube amenait une lueur blafarde à travers les persiennes défoncées, tout ça commençait à s’assembler, à s’articuler. Des taches de situations devenaient des fresques épiques ; des pièces de personnages inoffensives se regroupaient en héros capables de changer le destin même de l’univers.

L’homme avalait une tranche de pain rassie lorsqu’un royaume s’effondra ; il but un café froid (passé, oublié, réchauffé, oublié de nouveau et plusieurs fois de suite) pendant la naissance d’un empire. Un plat de pâtes au sel escorta une bataille interstellaire de près d’un million de vaisseaux. Quatre coups de téléphone (deux de l’assurance chômage le pressant d’aller à son rendez-vous, un d’insulte d’une ex-compagne), accompagnèrent le dénouement tragique d’une histoire d’amour qui changea l’avenir de trois pays. L’homme chassa d’un geste distrait une souris qui grignotait le restant du pain industriel, il n’avait pas le temps de s’en occuper, car un adolescent découvrait sa haute lignée et ses pouvoirs surnaturels.

Tout son environnement lui hurlait à la face qu’il n’était qu’une merde, un moins que rien, incapable de subvenir à ses besoins. Mais l’homme créait, une gamberge comme un gigantesque doigt d’honneur à cette réalité sordide. L’homme créait, à l’origine de toutes choses, un Univers entier lui devait la vie – était-il Dieu ?

L’homme créait, et il était heureux.

02 - Ce qui est dans le noir

Lorsqu’Emma se réveilla, il faisait noir.

Ce n’était pas ce noir normal, cotonneux et rassurant d’une nuit calme, avec le rai du lampadaire qui filtrait à travers le jour entre les volets, la vague lueur sous la porte, les petites diodes fixes ou clignotantes, témoins de veille de divers appareils électroniques dans la pièce, et parfois encore une veilleuse. Ce n’était pas ce noir que l’on apprivoise pour finir par percer.

Non, c’était un noir épais, opaque, poisseux, absolu, et surtout parfaitement anormal dans cette ville pétulante. Si oppressant qu’il rendait difficile la respiration de la fillette, il était accompagné d’un silence total. Elle n’entendait rien, pas même son souffle ni les battements rapides de son cœur, qu’elle sentait pourtant tambouriner dans sa poitrine, de plus en plus vite. Moins encore que le noir, le silence n’existait pas ici ; la cité remplissait les ténèbres de bruits de voitures, de camions-poubelles, de personnes ivres, et de toute cette catégorie de sons indistincts qui, étouffés par le double vitrage, différenciaient une nuit calme de ce silence de caveau.

Or, il y avait quelque chose, dans ce noir ; quelque chose de moins normal que l’obscurité et le silence lui-même.

La jeune fille prit son courage à deux mains et tâtonna jusqu’à retrouver son renard en peluche – ce coquin s’était enfui presque au pied du lit. Emma adorait ce jouet, en plus d’être supermignon, il pouvait chanter l’Internationale et allumer ses yeux en vert. Ce qui était parfaitement idiot, parce que tout le monde sait que les goupils ont des yeux ambre et pas verts. Elle déclencha donc les yeux, espérant que cette faible lumière écarterait le noir ambiant – la chanson ne paraissait pas adaptée à la situation.

Le résultat n’était pas terrible. Les deux petites diodes arrivaient à peine à souligner l’obscurité. D’un noir absolu, la pièce se retrouvait maintenant dans un noir complet, les quelques lueurs qu’elle parvenait à percevoir ne l’aidaient qu’à comprendre qu’elle n’y voyait rien.

Et pourtant… son doute se mua en certitude. Il y avait quelque chose, là au fond de ce noir, tapi dans l’ombre d’un recoin de la chambre, entre le coffre à jouets et la maquette de fusée.

Que pouvait-elle faire ?

Bien sûr, elle aurait pu hurler et pleurer sa mère, mais elle ne le voulait pas. Elle était grande, maintenant (tout en sachant confusément qu’elle répétait ce mantra depuis au moins quatre ans, ce qui représentait plus que la moitié de sa vie). Et les grandes filles n’appellent pas leur maman pour rien. Alors, quoi d’autre ?

Peut-être pouvait-elle l’ignorer. Mais Emma n’essaya pas de se convaincre, elle ne pourrait pas dormir en sachant cette présence, aux intentions inconnues dans sa propre chambre. Il fallait une solution différente.

Que pouvait-elle faire ? Elle aimait bien et savait bien chanter. Mais quel genre de chansons pourrait apprécier un quelque chose qui se cache dans le noir ? D’ailleurs, s’il se terrait dans l’obscurité, peut-être s’y plaisait-il ? Peut-être qu’il s’intéressait aux planètes et tout ça ? La fillette connaissait plein de trucs sur l’espace, elle pourrait lui en apprendre quelques-uns, peut-être, ou l’inverse ?

Elle braqua les pâles lueurs du renard en peluche vers le coin de la chambre. Elle n’y voyait toujours rien, mais sut que

la chose qu’il y avait là-bas avait rétréci, ou s’était ramassée sur elle-même ? Pourquoi restait-elle dans ce coin ?

Que faisait-elle dans cette pièce, d’ailleurs ?

Alors Emma prit une profonde respiration, tenta de clamer son cœur qui battait la chamade dans sa poitrine, et s’extirpa de sous sa couette. Avec d’infinies précautions (elle ne voulait pas marcher sur un Lego égaré), serrant son jouet contre son sternum, elle s’approcha de l’angle de la chambre. Arrivée près du coffre, elle s’agenouilla – les adultes faisaient souvent ça, s’agenouiller pour parler aux plus petits qu’eux, même avec elle bien qu’elle était une grande, et demanda :

— Dis, chose qui est dans le noir, qu’est-ce que tu fais la ?

Il y eut un bref mouvement brusque. La sirène deux-tons d’un camion de pompier et un rugissement de moteur déchirèrent le silence, tandis que le rayon bleu du gyrophare balaya la pièce. Emma parcourut la chambre du regard ; tout était là, parfaitement normal, d’un calme exquis. Rassurée, elle haussa les épaules et retourna se coucher.

Et, plus tard, quand on s’enquérait de si elle avait peur du noir, elle répondait :

— Moi ? Non. C’est idiot, d’avoir peur du noir. Il suffit de lui demander pourquoi il est là. Et si ça se trouve, c’est lui qui a peur de nous.

03 - L’odeur d’un vieux placard

… et un vieux placard leur montrait sa porte fatiguée, entrebâillée entre la cheminée et le mur mansardé. Bien qu’on avait abandonné cette aile de la maison des années auparavant, les quatre visiteurs avaient chacun leurs souvenirs de cette pièce. Ils parcourent les trois mètres qui les séparaient du rangement.

Marie l’ouvrit avec précaution ; une volute voleta tandis qu’une odeur de renfermé et de cinquante plus tôt lui assaillit les narines. Cette salle avait été sa chambre, à l’époque où elle n’était qu’une enfant. Situé directement sous les toits et très mal isolé, ce cagibi s’était avéré inapte au stockage de quoi que ce soit de valeur. Alors elle en avait fait sa cachette personnelle, y entreposant ses poupées, ses trésors, parfois elle-même pendant de courts moments de bouderie. Il y avait eu aussi cet été-là…

— Marie ! Qu’est-ce que c’est que ça ?

Sa mère désignait une coulure rouge vif qui s’échappait de sous la porte du placard. Zut ! Elle les avait complètement oubliées !

— Heu… ça doit être les cerises.

— Les cerises ? Quelles cerises ?!

— Ben…

La femme ouvrit la porte ; une violente odeur de fruits trop murs emplit instantanément la pièce. Quelques drupes tombèrent, rebondirent et roulèrent sur le parquet dans de petits bruits mous.

— Doux Jésus, Marie, qu’est-ce que tu as fait encore ?

— Eh bien, je voulais être sure d’avoir des cerises tout cet été, alors je les ai gardées là…

— Par cette chaleur ? Mon Dieu…

La jeune fille avait dû nettoyer l’endroit de fonds en combles ; mais les années suivantes, le placard avait conservé

cette odeur caractéristique. Et même aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, Marie la décelait encore, entre les

effluves de renfermé, de moisi et de poussière.

Ça n’était pas une illusion. Elle en était sure… presque sure…

* * *

Georges contemplait le placard, sa texture rugueuse, sa peinture intérieure blanche écaillée, sa senteur de vieux bois surchauffé à travers la toiture sous le soleil d’été que parvenaient à peine à masquer les émanations de renfermé et de poussière. Il avait eu l’occasion d’étudier longtemps tous ces détails, quatre décennies plus tôt. Lui et Marie se fréquentaient depuis peu, à l’insu de leurs parents respectifs (croyaient-ils) quand ils avaient profité d’une absence de ses ascendants à elle pour passer une journée en amoureux.

Le crissement de pneus sur le gravier de l’allée les tira de leurs bécots, la jeune femme se rajusta et se rua à la fenêtre.

— Foutredieu ! C’est Papa !

— Qu’est-ce qu’il fait ici ? Il ne devait rentrer que tard dans la nuit ?

— Je ne sais pas, mais planque-toi, vite ! Il a l’air énervé en plus !

— D’accord, mais où ?

Il était hors de question qu’il trouve Georges là, dans cette chambre, alors qu’ils étaient tous deux mineurs. Le paterfamilias avait des idées très arrêtées sur qui pouvait fréquenter sa fille et de quelle façon, ce que les jeunes gens auraient résumé à « personne, d’aucune manière ».

Pris de court, l’adolescent se terra dans la seule cachette assez grande pour l’accueillir, et cuit dans ce four improvisé jusqu’au soir, quand le paternel s’en fut enfin jouer au bridge. Marie le récupéra en nage, deshydraté et courbatturé ; mais l’incident avait soudé leur couple pour de longues décennies.

* * *

Thérèse sursauta en reconnaissant cette odeur de poussière et de renfermé aux relents de moisi. Lorsque sa mère quitta la maison, après son mariage avec Georges, la pièce avait été reconvertie en partie en bibliothèque. Quelqu’un avait eu l’idée saugrenue de ranger des piles entières de livres dans ce placard, et ce qui devait arriver arriva : un violent orage créa une gouttière qui détrempa les ouvrages.

Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que la femme constata les dégâts, intriguée par l’odeur étrange qui flottait dans la salle. Elle insista pour s’occuper du problème, malgré les récriminations de ses grands-parents. Protestations qu’elle ne comprit qu’en découvrant la nature exacte des documents stockés là. De toute évidence, ses ancêtres à la réputation empesée appréciaient la littérature qu’ils auraient qualifiée de coquine.

Une collection impressionnante qui était si détériorée qu’elle avait fini dans une poubelle discrète ; mais la représentation que se faisait Thérèse de ses aïeux en avait été changée à jamais.

* * *

Jules, intrigué par l’odeur de vieux papier et de plastique antique qui se dégageait du placard, en extirpa une boite de jeu. L’objet était en ruine, les coins ne tenaient plus qu’avec du scotch. Il manquait un bon quart des cartes et les billets de banque étaient tous en vrac, mais avec un peu d’effort, assez d’imagination et de mauvaise foi, on pourrait quand même y jouer.

Le jeune homme connaissait bien ce jeu pour en avoir fait d’innombrables parties avec son grand-père lorsqu’il était enfant, une dizaine d’années plus tôt. Maintenant, il devait reconnaitre que le jeu ne proposait qu’un amusement très limité. Mais il voyait le regard pétillant du vieillard se poser sur la boite…

— Ça te dit une petite partie, Papi ?

Oh, et l’ancêtre trichait comme un porc. Enfant, il n’avait jamais rien vu, mais l’avait compris adolescent. C’était l’occasion de prendre une revanche méritée. Tiens ? Un antique illustré mangé par les moisissures trainait dans le fond…

04 - Cette vague impression que quelqu’un vous regarde par la fenêtre

L’extinction toute en douceur des lumières entraina avec celle des murmures qui bruissaient dans la salle. Et ce fut ce silence particulier de trois-mille-deux-cents respirations toutes retenues en même temps : enfin commençait, dans le plus grand cinéma du continent, cette avant-première tant attendue.

Sur l’immense écran, un plan fixe sur une chambre au luxe impressionnant, mais désuet. Un Asiatique en pyjama bordeaux s’admirait dans l’un des miroirs. Dans le lit king size, deux charmantes jeunes femmes gloussaient. Pas de musique. Satisfait de l’apparence de son reflet, l’homme se retourna, détailla la garniture de la couche, sourit et s’approcha.

La voix bipartite d’un doublage simultané résonne dans le cinéma.

— Bonsoir, mes chéries. J’espère que vous m’avez préparé quelque chose de calme ce soir, je suis d’humeur tranquille.

Pour toute réponse, les demoiselles poussèrent de nouveaux petits rires. Un projecteur révéla le maitre de cérémonie, debout sur scène dans un coin de l’écran. Une autre diction, la sienne, commenta la vidéo.

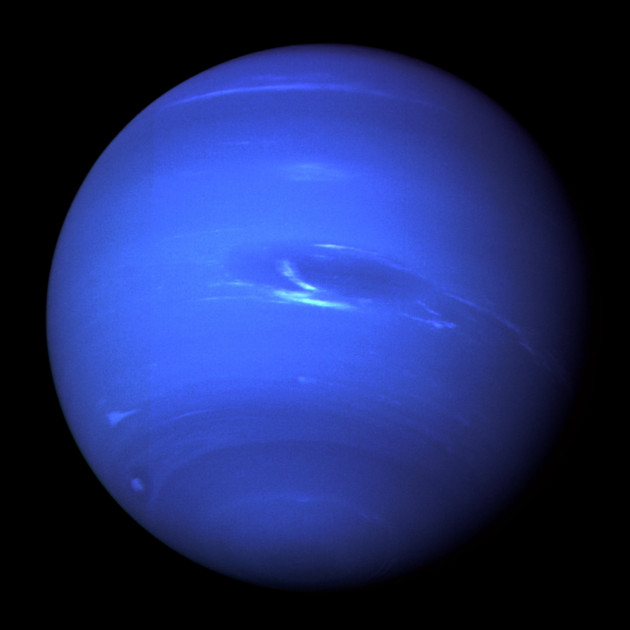

— Mesdames, messieurs, la Compagnie Générale de Télétransmissions vous l’avait promis ; personne ne l’avait cru, les physiciens nous avaient dit que c’était impossible, et pourtant le voici sous vos yeux ébahis : les images de la planète Vissi, en direct et en exclusivité internationale pour vous et rien que pour vous.

À l’écran, l’homme se glissa avec délice entre les draps de satin de soie repassés, savourant les effluves de linge propre et de parfum des femmes.

Dans la salle, des applaudissements dubitatifs, et quelques regards appréhensifs de parents qui, ayant amené leurs jeunes enfants à cette première mondiale, s’inquiétaient du tour que pouvait prendre le scénario proposé.

— Mais vous n’avez rien vu !, s’exclama de nouveau le maitre de cérémonie. Malgré les années-lumière qui nous séparent de cette scène en direct, malgré les milliaaaaards de kilomètres, nous avons réussi à capter le son. Nous avons pu obtenir l’image – et une image d’une qualité remarquable, comme vous pouvez le constater.

Un gros plan sur le visage de l’une des femmes, occupée à émoustiller le pyjama, appuya cette affirmation.

— Mais il y a mieux ! Nous suivons ici un spécimen et ses deux compagnes, tableau fort charmant, mais qui risque de devenir inadapté à notre jeune public. Or, notre système permet de suivre plusieurs modèles et ce en simultané !

La scène à l’écran se fondit et enchaina sur une pièce austère, dans laquelle parlaient trois hommes, asiatiques eux aussi. C’était le genre de salle dont la sévérité, conçue par un escadron d’experts, dégageait un luxe plus impressionnant que n’importe quelle dorure. Loin sous les immenses baies vitrées, une ville trépidait dans la lumière rouge du soir.

Des applaudissements conséquents retentirent dans le cinéma, ponctués par quelques huées.

— Nous tombons donc d’accord : l’élimination physique de monsieur Wang est la seule option disponible, dit le plus petit.

— J’ai hélas épuisé les solutions légales, répondit le chauve.

Le troisième, obèse, rajusta son impeccable veste de costume bleu nuit avant de continuer.

— Les solutions vénales sont épuisées aussi.

— Très bien. Messieurs, je planifie l’opération pour mercredi onze. Nous avons une semaine pour nous préparer. Nous ne nous reverrons pas d’ici là.

Ils s’inclinèrent, le chauve et l’obèse partirent chacun par une porte. Le petit resta seul, absorbé en apparence dans la contemplation de la ville à ses pieds.

Le maitre de cérémonie reprit la parole.

— Mais il y a encore mieux ! L’idéal à ce stade du scénario ici serait de savoir ce que pensent nos protagonistes, n’est-ce pas ? Eh bien, malgré la distance littéralement astronomique, malgré les difficultés techniques réputées insurmontables, la Compagnie Générale de Télétransmissions a rendu cette prouesse possible. Mesdames, messieurs, rien que pour vous ce soir : le mode « pensées ».

L’image se troubla légèrement. La voix du petit homme retentit de nouveau. Bien que couverte par la traduction simultanée, on la devinait étrange, comme floue – parce que ce n’était pas une voix exprimée physiquement.

— Un triumvirat… quels imbéciles.

Il y eut un tonnerre d’applaudissements.

— Je paierais cher, continua la pensée, pour voir leur tête quand eux aussi seront éliminés. J’aurais dû demander une vidéo…

L’homme s’arrêta brutalement, fixa un point au loin, puis focalisa directement sur ce qui aurait été la caméra si caméra il y avait eu. Mais il n’y avait rien. Il secoua la tête, vérifia encore une fois, se retourna et partit.

— Ce que vous venez de voir, repris le maitre de cérémonie devant l’image de la salle vide, est le seul – et je dis bien le seul inconvénient de notre technologie. Les sujets ne savent pas, et ne peuvent pas savoir qu’ils sont espionnés. Mais, parfois, ils expérimentent une vague impression que quelqu’un les regarde par la fenêtre.

05 - L’ange déchu

Note publique de service

en date du 26 tishri 5779 / 5 octobre 2018 / 24 muharram 1440

émise par l’Archange Michel du Jugement Dernier, président du Service Juridique Suprême du Paradis

à destination de tous les Archanges, Anges, Angelots, Saints, Bienheureux et autres habitants du Paradis.

Objet : Publication de décision judiciaire

Il est porté à votre connaissance par la présente la décision définitive et irrévocable du Service Juridique Suprême du Paradis, mandaté par notre Seigneur à l’encontre de l’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche.

Il a été porté à notre connaissance, de par une source anonyme, d’un blasphème de premier ordre proféré lors d’une réunion à caractère privé, mais tenu dans un lieu public, en l’espèce le pub nommé « La Fin des Temps », 14 avenue du stratus, 14 230 Paradis secteur 14-23. L’Ange Nathanaël, s’étant vu refusé une septième pinte de bière, se serait alors écrié, selon les témoins : « De toute façon, ces histoires de religion, c’est que des conneries ! », puis aurait ajouté, à l’attention du barman, « Et puis Saint Patrick c’est qu’un connard, et en plus il n’existe même pas ! ». Il fut porté précision à la cour que ledit barman était d’ascendance irlandaise, ce qui constituait en l’espèce une insulte en plus du blasphème.

Convoqué pour se défendre devant la cour de la 4ème Chambre Judiciaire Paradisiaque le 28 eloul 5778 / 8 septembre 2018 / 27 dhu al-hijjah 1439, l’Ange Nathanaël a tenté de nier en bloc. Confondu par les images de vidéoprotection du pub, il a ensuite tout avoué et tenté d’invoquer les excuses de la fatigue et de l’alcool. Puis, jugeant que la réaction de la cour lui semblait défavorable, il a tenté de détendre l’atmosphère proférant une blague qui commençait par « Alors c’est un rabbin, un prêtre et un imam qui rentrent dans un bar… ». La réactivité du président de la cour lui a interdit d’aller plus loin.

Enfin en possession de toutes les informations nécessaires, la cour s’est retirée et a délibéré, pour rendre le jugement qui suit :

L’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14 230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche, se voit condamné à une peine de déchéance par humanité et de privation de ses droits angéliques pour une durée de mille-trois-cent-cinquante (1350) jours, répartis comme suit :

- Mille (1000) jours pour blasphème de premier ordre ;

- Cent (100) jours pour insulte à caractère discriminatoire proférée directement à la face d’une minorité visible ;

- Deux-cent-cinquante (250) pour tentative d’humour éculé devant un tribunal paradisiaque.

Le jugement étant non susceptible d’appel ou de grâce de par la nature omnisciente, omnipotente et infaillible des juges, il est immédiatement exécutoire. L’Ange de septième classe Nathanaël, résident habituellement au 37 allée des cirrocumulus, 14 230 Paradis secteur 14-23, second étage à gauche, est donc convoqué aux Portes du Paradis ce 27 tishri 5779 / 6 octobre 2018 / 25 muharram 1440 où il devra remettre ses attributs angéliques (auréole, ailes, vêtement immaculé et asexuité) en vue de son incarnation.

Il sera admis à réintégrer le Paradis au soir du 18 Sivan 5782 / 17 juin 2022 / 17 dhu al-Qidah 1443, en son exact ancien poste.

Fait au Service Juridique Suprême du Paradis, 7 boulevard Jésus, 01 010 Paradis secteur 01-01, le 26 tishri 5779 / 5 octobre 2018 / 24 muharram 1440,

YHWH / Dieu / Allah, per procurationem Archange Michel

06 - La bataille de deux armées dans un monde dystopique formicapunk

— Bonjour monsieur Smith.

— Bonjour, monsieur Johnson.

— Comme convenu, j’ai lu le projet que vous nous avez soumis avec attention. Si je puis le résumer, il s’agit d’un film de guerre, qui narrerait la plus grande bataille de tous les temps entre les deux armées géantes de deux superpuissances.

— C’est juste, monsieur Johnson.

— Il s’agirait donc d’un film de guerre tout à fait classique.

— Je me permets de préciser que c’est une vision réductrice du projet, monsieur Johnson.

— En effet. Votre ébauche se passe dans le futur, c’est une anticipation.

— Une dystopie, pour être exact, monsieur Johnson. L’URSS aurait survécu et serait toujours une dictature. L’Amérique – que Dieu la bénisse – serait elle aussi despotique. J’ai imaginé que ce serait là une expression à tendance nihiliste de la perception qu’ont nos habitants du monde actuel, chacun via son propre prisme, et que cela rassemblerait les spectateurs autour de notre film en leur montrant une catharsis

— Je pense avoir saisi, monsieur Smith. Et donc vous désireriez donner à cette dictature américaine des traits nazifomes ?

— Il faut que le spectateur moyen comprenne immédiatement ce dont il s’agit, monsieur Johnson.

— Je vois. Votre projet indiquait aussi que votre univers est… je retrouve le terme, « formicapunk ». Je ne suis pas certain d’avoir bien appréhendé ce dont il s’agissait. Pouvez-vous m’apporter quelques précisions ?

— Le formicapunk, monsieur Johnson, c’est tout simplement le même concept que le steampunk, sauf qu’au lieu que la technologie se soit arrêtée à l’époque victorienne, elle a stoppé aux années 1970-1980.

— Je comprends. Mais alors, quelle est la différence avec le cyberpunk des origines ?

— Je… l’époque et l’anticipation, en réalité, monsieur Johnson. Le cyberpunk alertait sur ce qui pourrait se passer si la technologie de cette génération continuait dans une mauvaise direction. Nous savons comment la technologie a effectivement évolué, mais je propose une lecture rétrofuturiste de la chose.

— Vous comptez donc conserver le côté « punk » du cyberpunk, à l’inverse de l’immense majorité des productions steampunk ?

— Dans ma vision d’origine, oui, monsieur Johnson. Cela permettrait un retour aux sources attendu par bien des spectateurs, se marierait à la perfection avec le thème de la dystopie, trouve sa place dans un film de guerre et bien entendu autoriserait une lecture mature de l’œuvre finale.

— Je comprends votre position. Je suppose que vous avez songé à la manière d’intégrer nos sponsors dans cette vision, ainsi que les contraintes qui régissent le classement PG-13.

— Heu… j’imagine que tout ceci nécessitera quelques adaptations mineures, monsieur Johnson.

— Mais en réalité, en quoi tout ceci est-il différent, dans le résultat, des créations d’anticipation des années 1970-1980 ? Tout était déjà là, non ? Le côté dystopique était souvent présent à cause du contexte de la guerre froide, et le « formicapunk » comme vous l’appelez n’est guère dissemblable de la vision du futur que l’on avait à l’époque.

— Mais…

— Je sais que le rétrofuturisme est à la mode, monsieur Smith, mais je vous conseille de revenir nous voir lorsque vous aurez un projet mieux ficelé et compatible avec nos contraintes de production.

— Je…

— Au revoir, monsieur Smith.

— Au revoir, monsieur Johnson.

07 - Musique toxique

Ting ! Encore un message d’un ami qui mentionnait cet album – Impressions d’Ensemble, des Anges Plumés, un groupe tout à fait inconnu jusqu’ici. Las, dubitatif et curieux, Yogan s’affala sur son canapé, et d’un tapotement sur l’écran de son smartphone, lança la lecture. Le minuscule hautparleur crachota les premières notes. Du piano, et… un instrument synthétique qu’il n’identifiait pas ?

Cet album était brutalement devenu un phénomène de société : en quelques semaines seulement, il prenait le chemin de la meilleure vente française de tous les temps, une prouesse d’autant plus remarquable qu’il n’avait fait l’objet d’aucune publicité. Les achats à l’étranger suivaient le même chemin.

— C’est pas mal, se dit Yogan, mais ça mériterait d’être écouté au calme sur du vrai matériel.

Il se leva, et regarda par la fenêtre. Au loin à l’ouest, le soleil se couchait – déjà ? Le jeune homme consulta l’heure. Il avait écouté tout l’album d’une traite, sans même s’en rendre compte ! À ses yeux les triomphes populaires étaient de la merde consensuelle qui ne rassemblait que grâce à un matraquage général ; mais là il tenait un véritable succès mérité (selon ses propres critères).

Mais, il y avait quelque chose qu’il ne comprenait pas. Yogan était musicien, et se piquait de savoir analyser une chanson. Pourquoi celle-ci fonctionnait-elle si bien ? Rien d’aussi évident qu’un refrain entêtant ; les compositions étaient même d’une complexité surprenante pour des titres avec une telle résonance chez le grand public. Le jeune homme engloutit un couscous industriel fadasse réchauffé au microonde, acheta le disque en haute qualité sur Internet et le lança sur les enceintes de son ordinateur.

Cinq minutes plus tard, vautré dans son fauteuil, dans le silence de l’appartement, il fixait son écran. Non, soixante-cinq minutes plus tard. Il avait de nouveau écouté l’album dans son entièreté sans même s’en rendre compte. Par quel prodige était-ce possible ? Il se fit un café, s’assit confortablement, et redémarra la musique, bien décidé à en analyser les subtilités.

Il échoua, encore, et encore, quand soudain l’alarme sonna six heures trente du matin, l’heure de se réveiller et d’aller travailler. Mais il n’avait pas dormi.

— Yogan ! Si c’est pour rêvasser, pose un congé et rentre chez toi !

— Pardon, chef !

— C’est un ordre, Yogan. C’est la troisième fois que je te reprends, c’est la troisième de trop ! Estime-toi heureux que je ne t’inflige pas un blâme !

La troisième fois ? Mais il s’était installé à son bureau il y a moins d’une demi-heure ; d’accord il était fatigué, mais… mais l’horloge de son ordinateur lui indiquait qu’en réalité il était présent depuis plus de deux heures. Avait-il dormi sans s’en rendre compte ? Non. Impossible. Au fond de lui il savait ce qu’il avait fait tout ce temps. Il s’était passé mentalement l’album Impressions d’Ensemble, en boucle, et là encore sans s’en souvenir. Son chef avait raison, il ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Il prendrait donc une journée de congé et commencerait par rattraper sa nuit de sommeil manquante.

— Yogan ? Qu’est-ce que tu fous là ? Et baisse le volume !

— Hein ? Je…

Le jeune homme regarda autour de lui. Il était au studio d’enregistrement. Il avait squatté le bureau de l’ingénieur son, libre à cette heure-là, et avait passé l’album des Anges Plumés sur le meilleur matériel disponible, de plus en plus fort. Il n’avait pas dormi. En y repensant, il était même venu directement ici en sortant du travail. Les valises sous ses yeux trahissaient son état de fatigue. Mais il n’était toujours pas fichu de comprendre ce qui provoquait le succès de cette musique. En y réfléchissant, il était incapable de se souvenir de la mélodie. Pas exactement : il pouvait se la rejouer intégralement dans sa tête, mais comme si c’était une piste unique, indépendante de sa volonté. Yogan savait qu’il démarrait l’écoute, il savait qu’il avait atteint la fin (c’était facile, c’est quand tout s’arrêtait), mais au milieu… rien.

Alors il recommençait.

— Tu es sûr que ça va, Yogan ?

— T’inquiètes. Tu connais ça ?

Il relança l’album au début. Les deux hommes l’écoutèrent, essayèrent de comprendre. Impossible.

* * *

Lorsqu’on les retrouva, c’est une ambulance que l’on dut envoyer, les deux jeunes gens ayant oublié de dormir, de s’alimenter, même de boire. Les infirmiers ne se méfièrent pas, et leur accordèrent de conserver une enceinte portable dans le véhicule. Il eut fallu leur enlever de force et leur administrer un puissant sédatif pour parvenir à un autre résultat.

Arrivés à l’hôpital, c’est trois personnes de plus qui écoutaient cet album en boucle. Les arrivées causées pas cette musique se multiplièrent. Les autorités tentèrent de la faire interdire, mais c’était beaucoup trop tard : toutes les radios la diffusaient dès que possible, quelle que soit leur programmation habituelle ; les sites de streaming la mettaient en avant par tous les moyens à leur disposition.

Et bientôt il n’y eut plus qu’une seule musique au monde, une mélodie entêtante, envoutante, dont personne ne parvenait à se souvenir vraiment, mais dont chacun se disait : je vais la réécouter.

08 - Chants magnétiques dans une église en bois

Thorbjørn arriva au sommet d’une crête, et ne reconnut pas le paysage. Son doute mua en certitude : il s’était perdu. La neige modelait la forêt, transformant le terrain au gré des chutes et des fontes. En cette saison, à des latitudes aussi septentrionales, le soleil voguait de « proche de l’horizon » à « pas très haut dans le ciel », et les jours rallongeaient tellement par jour que l’horloge biologique de l’adolescent ne lui était d’aucune aide. Il espérait retrouver un point de repère, mais rien ne ressemble plus à un sapin qu’un autre sapin, à une crête escarpée qu’une autre crête escarpée. Naturellement, il avait commencé par revenir sur ses traces ; mais la petite bise, en plus de transpercer ses fourrures de poignards glacials, avait effacé sa piste.

D’abord, Thorbjørn avait longé ce qu’il était certain d’être le chemin, puis ce qu’il pensait être le chemin, ensuite ce qu’il imaginait avoir été le chemin, et enfin avait essayé de rejoindre un chemin. Debout sur cette crête, à détailler le paysage, il acquit deux convictions. La première, que le jour allait bientôt tomber, et donc qu’il devait trouver un abri. La seconde, qu’il était perdu de la pire des manières. Rien dans les montagnes enneigées et les vallons calmes ne lui rappelait quoi que ce soit ; aucune trace humaine d’aucune sorte ne lui fournissait de repères.

— Les skis, lui avait dit son grand-père de sa voix de baryton, sont ton meilleur ami et ton pire ennemi pour la chasse. Ton meilleur ami, car ils te permettent de pister le gibier sur de grandes distances, sans fatigue. Ton pire ennemi, car ils t’autorisent à te perdre avec célérité.

Il aurait voulu que son aïeul ait tort, mais son verbe s’avérait exact, comme de coutume.

Thorbjørn dégaina alors sa boussole, avec une curieuse impression de tricher comme à chaque fois qu’il se servait de cet instrument. Son grand-père lui avait appris l’usage de l’outil, tout en le mettant en garde : si loin au nord, dans ces montagnes chargées de minerais de fer, l’objet se révélait d’une précision toute relative. Mais au moins lui indiquerait-elle une vague direction ?

L’adolescent navigua une demi-heure à flanc de colline, guidé par l’aiguille rouge et noire, quand il vit le soleil rougeoyer près d’un pic, au loin. Il consulta sa boussole, regarda l’astre du jour, vérifia l’instrument de nouveau. Où se couchait le soleil à cette date ? Encore au sud-ouest, à l’ouest, ou déjà au nord-ouest ? Aucune importance, toute possibilité crédible était en désaccord avec la direction qu’il pensait suivre. Il parcourut l’horizon, lorsqu’il aperçut une construction sombre et pointue, au creux d’un repli de terrain. Un abri ! Il savait où il passerait la nuit, même s’il n’y avait personne là-bas !

Thorbjørn pila dans une grande gerbe de neige. Il arrivait dans une clairière, presque entièrement occupée par un cercle d’herbe verte. Au centre de cette prairie, une petite église en bois dressait ses toits pentus vers le ciel, aussi haut que les sapins alentour. À côté, un élan broutait paisiblement. Comment n’avait-il pas vu cette construction sombre et cette tache de pelouse de très loin ? Aucune importance, il avait un abri pour la nuit, et comme le crépuscule rosissait les montagnes, il n’allait pas faire la fine bouche.

L’adolescent s’approcha de la bâtisse. Malgré une apparence sobre observée à distance, elle s’avérait richement décorée, de ces motifs hérités de l’âge viking. Était-ce réellement une église catholique, ou servait-elle de prétexte pour continuer à adorer les dieux anciens tout en calmant les prêtres du coin ?

Thorbjørn poussa la porte. La boussole vibra avec frénésie dans sa poche. Il fallut quelques minutes au jeune homme pour s’habituer à l’obscurité. Quand il y vit enfin, il découvrit une salle peinte de thèmes qui n’évoquaient définitivement pas la chrétienté. Partout, entre les poutres, des lames de fer de différentes longueurs sifflaient en un murmure imperceptible, activé par les quelques courants d’air. Au fond, deux grands chats touffus gris ardoise jouaient ensemble. Mais le plus bizarre était le sol ; entièrement métallique, il semblait avoir été fondu d’une seule pièce par quelque géant ou par un cataclysme inconcevable. De l’intérieur, l’église donnait l’impression de n’exister que pour protéger cette étrangeté. C’était elle qui affolait la boussole, c’était à cause d’elle – ou grâce à elle ? – que l’adolescent avait trouvé cet abri.

Le sol de fer (ou quoi que ce fut) était dur et glacial, aussi Thorbjørn se réfugia-t-il dans la galerie qui ceinturait la bâtisse. Là, il dévora ses maigres provisions, sans toutefois résister à l’envie de jeter un petit morceau de viande aux chats. Ils chassèrent la miette à travers toute la pièce avant de se décider à la manger.

Puis, épuisé par la course dans le froid et les émotions, il s’endormit.

* * *

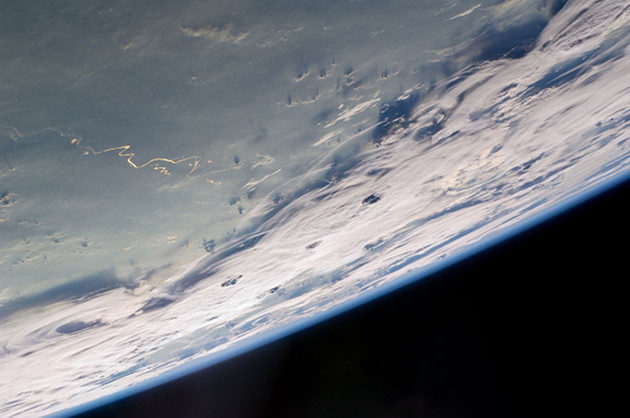

On chantait dans l’église, un chœur éthéré, inarticulé, divin. Qui ? L’adolescent ouvrit les yeux. L’odeur de résineux secs et de rouille restait identique ; mais les petites fenêtres rayonnaient de lueurs pulsées et vibrionnantes vertes aux éclats roses. Sur le sol métallique se tenait une forme humaine. Une femme ? Difficile à déterminer dans cette luminosité changeante. Les félins gambadaient autour. Freyja ? Freyja !

Mais à la seconde où il eut la certitude d’avoir reconnu l’antique déesse, il ne vit plus que des jeux de lumière dans la poussière ; et les chœurs invisibles reprirent leurs mélodies de plus belle. Où étaient les chanteurs ? Était-ce des dieux ? Thorbjørn se rua à l’extérieur, s’il y avait une magie à l’œuvre, il devait la voir, la comprendre, témoigner ensuite. Peut-être qu’on ne le croirait pas, mais lui saurait.

Dehors dans la pâle nuit qui précède l’aube, d’immenses draperies de feu vert et rose incendiaient les montagnes alentour de leurs flammes cyclopéennes. Comme un orgue divin, l’église tout entière chantait et vibrait au rythme des ondulations titanesques, concert de géants pour l’adolescent. Assis par terre sur le parvis, il écoutait et admirait, pleurant de joie.

* * *

— Debout, petit. Il faut partir, maintenant.

Thorbjørn se réveilla, brisé par les courbattures. Il reconnaitrait cette grave et éraillée voix entre toutes, c’était celle de son grand-père. Il essaya de se lever, et se cogna la tête. Un instant d’observation lui apprit qu’il avait dormi pelotonné dans le trou d’un immense sapin. À l’extérieur, l’ancêtre, assis sur un tronc, lui servait depuis un thermos une tasse de café chaud à l’odeur réconfortante.

Aucune trace d’aucune église, aucune étendue d’herbe dégagée en vue. De longs poils soyeux couleur ardoise restaient accrochés à sa besace. Était-ce un rêve ? Il narra l’aventure à son aïeul, il savait que lui ne se moquerait pas.

— Une église en bois debout ? Étrange, petit, il n’y a pas de stavkirke dans cette région. Mais…

— Mais ?

— Mais nos amis de l’Est, qui sont des gens sages, racontent la légende que voici. Ils prétendent que lorsque le renard polaire gambade dans les vastes étendues enneigées, lorsque sa queue immaculée balaye les flocons jusqu’au ciel, l’homme prudent ne doit pas rester dehors, car la nuit appartient aux Dieux. Cependant, l’homme courageux à l’âme pure peut assister aux concerts divins.

— Et alors ?

— Alors, petit, j’ai écouté les chants magnétiques et je t’ai retrouvé. Tu as fini ton café ? Rentrons, maintenant, tes parents vont s’inquiéter.

Le chat est CC-BY 2.0 Pieter Lanser.

09 – Un dieu de savon

Ce samedi-là, Asako avait invité Emma chez ses parents. Un rendez-vous inhabituel : l’ordinaire voulait que les deux gamines se retrouvent chez Emma, qui vivait dans un appartement plus grand et moins culturel – selon le vocabulaire de la jeune Japonaise.

Aussi, à l’heure dite, l’adolescente rousse était assise sur la haute marche de l’entrée genkan, à ranger ses chaussures dans un casier. Son amie l’accueillait, vêtue d’un yukata bariolé. Était-ce la tenue qu’elle portait couramment chez elle, ou une fantaisie qui lui avait pris à l’occasion de l’arrivée d’Emma ? Elle n’obtint pas de réponse à cette question muette, car la Japonaise la tira dans sa chambre.

La pièce, à l’image de la maison, était petite, encombrée et… Asako avait raison, le mot « culturel » était le plus approprié. Rentrer dans cet appartement, c’était comme voyager au Japon, avec à peine plus de textes compréhensibles et un décor moins exotique par-delà les fenêtres. Emma se retint de regarder un peu partout – il y avait quelque chose de mignon dans la façon dont tout était agencé pour optimiser le moindre espace. Les deux jeunes filles discutèrent de tout et de rien devant un jeu vidéo.

Asako perdit encore une manche. Bizarre, normalement c’était elle la meilleure en plateforme, Emma laminait sa complice aux jeux de stratégie. La rouquine observa son amie. Elle était tendue, ce qui ne lui ressemblait pas. Même son éternel chignon à baguettes était monté de travers.

— Asa… avoue, tu ne m’as pas fait venir juste pour me montrer l’appart de tes parents. J’ai bon ?

Un sourire triste se dessina sur le visage de la Japonaise.

— Toi, on ne peut rien te cacher, comme d’habitude. Mais je préfère t’en parler plus tard. Tiens, tu connais ça ? C’est excellent, ça devrait te plaire !

Emma regarda le tome que son amie lui avait posé entre les mains – grossière manœuvre pour changer de sujet, mais la jeune fille avait compris le message.

— Asa, c’est gentil, mais… je ne lis pas le japonais.

— Les gamines, le gouter est servi !

Ça, c’était le grand frère d’Asako. La rousse se retint de justesse de lui donner du « Je ne suis plus une enfant, mais une préadolescente ! » qu’elle débitait à ses parents en ces circonstances.

— Je vais me laver les mains, cria-t-elle en retour et en se levant.

— Emma, attends !…

Trop tard. La jeune fille se tenait déjà debout dans la porte ouverte de la salle de bains, interloquée – au moins elle changé de chaussons, pensa Asako dans un étrange souci du détail.

— Heu, Asa ? C’est quoi, ça ?

Le « ça » désignait un savon tout ce qu’il y avait de plus ordinaire, posé dans un porte-savon parfaitement standard, entouré de petites cordelettes tressées d’où pendaient des bandelettes de papier blanc plié.

— Emma, je te présente Sekken-sama. Sekken-sama, voici mon amie Emma.

Le regard de la jeune rousse alterna entre sa complice et le porte-savon. L’attitude entière de la Japonaise criait au monde qu’elle voulait se rendre invisible. Et assis entre les ficelles, il y eut un minuscule personnage à l’étrange tête carrée, jaunâtre, à l’aspect doux, comme s’il était lui-même constitué de savon.

— Asa, demanda Emma en désignant l’être du doigt, je ne suis pas folle ? Il y a un… truc là, qui me regarde (qui la saluait à la mode japonaise, en réalité). Je ne rêve pas ?

— Non, tu ne rêves pas, mais la plupart des visiteurs ne le voient pas. C’est Sekken-sama. C’est… tu dirais que c’est un esprit, ou une espèce de dieu. On appelle ça un kami.

— Vous avez un dieu chez vous ? Mais c’est génial !

L’adolescente s’approcha de l’installation, elle avait le nez presque contre les cordelettes maintenant.

— Bonjour, monsieur le dieu !, claironna-t-elle dans un grand sourire charmeur. Mon nom est Emma, je suis enchantée de vous rencontrer, monsieur… (elle se retourna) comment tu as dit qu’il s’appelait, déjà ?

— Sekken-sama, répondit le grand frère qui était arrivé entre temps. Personnellement je préfère Yog-Sothoth, mais si tout ça c’est trop compliqué pour toi, tu peux l’appeler Bubulles.

Un trait de mousse jaillit de la main du kami jusque dans la bouche de l’importun.

— Ne. M’appelle. Pas. Bubulles !, dit-il d’une voix savonneuse.

Asako tira son amie par la manche.

— Mon idiot de frère n’a plus le respect des dieux. Maintenant ils vont se disputer pendant une demi-heure, et le crétin va perdre, comme d’hab. Viens, tu te laveras les mains dans la cuisine.

Dix minutes plus tard, elles dégustaient des mochis avec du thé – Emma n’avait jamais apprécié le gout astringent du thé vert, mais par respect pour la personne qui l’avait préparé, elle se forçait à finir sa tasse.

— Je suis tellement désolée que tu aies vu cette scène ridicule, s’excusa Asako. J’aurais dû te prévenir.

— Arrête, c’est génial. Tu as un dieu chez toi. Tu imagines la chance que c’est ?

— Tout le monde en a, mais personne n’y fait plus attention. Va savoir, tu héberges peut-être un dieu du papier toilette ?

— Quoi ? Beurk, non ! N’importe quoi ! Mais au fait, tu voulais me dire quelque chose ?

— Oui. Tu sais, mon père a des grosses responsabilités. C’est grâce à lui qu’on vit ici. Mais à cause de son boulot, on va tous retourner au Japon cet été. Mais, enchaina Asako avant qu’Emma ne puisse réagir, on restera amies, il y a Internet et tout, et puis je reviendrai, si on ne peut pas revenir avec le travail de papa je reviendrai pour mes études !

Emma demeura plantée là, quelques instants, à regarder dans le vague. Elle digérait la nouvelle. Comment allait-elle prendre cette révélation ? Asa mordillait sa lèvre inférieure, dans l’attente d’une réponse.

— Dis-moi… vous allez déménager le dieu ? Tu crois que je pourrais le garder ?

La Japonaise éclata d’un grand rire, d’abord nerveux puis franc. Emma restait Emma et ne changerait jamais. Bien sûr que leur amitié résisterait à la distance !

Retrouvez Emma dans « Ce qui est dans le noir », qui se passe trois ans avant la présente histoire ; et les deux gamines dix ans plus tard dans « Derrière la deuxième porte du placard à balais ».

10 – Ce que les extraterrestres gris font aux vaches

À Fredric Brown, qui a prouvé très tôt que l’on pouvait rire des extraterrestres tout comme il était possible d’écrire d’excellentes nouvelles sur une seule page.

La nuit de fin de printemps étendait son calme tiède sur campagne normande. Loin, haut dans le ciel, un point lumineux tournoyait en une danse d’apparence aléatoire. Lorsqu’il eut trouvé ce qu’il cherchait, il chut et s’avéra être une soucoupe volante – deux disques de métal bombés collés l’un sur l’autre, avec de petits hublots dans la partie supérieure. Elle flotta quelques instants au-dessus d’un champ à vaches dans un sifflement obsédant, le temps que trois pattes d’acier se déplièrent. Les animaux admirèrent le spectacle d’un air bovin, puis reprirent leurs mâchouillements. Une longue rampe phosphorescente se déploya du vaisseau vers le sol ; au bout d’icelle, une ouverture lumineuse laissa apparaitre deux extraterrestres.

Voyez-vous, il existe beaucoup d’êtres vivants dans l’univers, et nombre d’entre eux sont humanoïdes, intelligents, voire les deux à la fois. Si certains dépassent de beaucoup l’imagination d’auteurs de science-fiction bourrés de drogues, ceux qui atterrirent dans la cambrousse ce soir-là n’étaient pas originaux : c’étaient des Petits-Gris tout ce qu’il y a de plus clichés. Leur origine de la face cachée de la Lune et leurs fréquentes visites sur Terre sont probablement à l’origine de leur reconnaissance par le public.

Les deux extraterrestres, donc, déambulèrent dans le troupeau, analysant les bovidés à l’aide de petits appareils portatifs. Ils sélectionnèrent trois animaux, qu’ils firent se lever et dirigèrent vers le vaisseau.

À trois-cents mètres de là, dans l’antique bâtisse, le fermier ne dormait pas. Il avait entendu le manège de la soucoupe, avait saisi son fusil et fouillait maintenant dans la caisse à munitions pour trouver les cartouches adaptées (le gros sel pour la branche honnie de la famille, les balles en argent pour les loups-garous, les gousses d’ail pour les vampires, les minishurikens pour les ninjas – on n’avait jamais aperçu de ninjas dans la région, mais on n’était jamais trop prudent, et c’était le propre des ninjas de ne pas être vus – ah ! la chevrotine alu pour les aliens, c’était parti !).

C’est donc un vieux paysan et en pyjama, la moustache hérissée de colère, qui fonça vers le vaisseau, fusil chargé, prêt à en découdre avec ces extraterrestres qui volaient son bétail. Loin de s’affoler devant cette vision d’horreur, l’un des étrangers dégaina une arme bizarre, et d’un rayon violet paralysa le pauvre homme.

— Tu as la procédure « humains » sous la main ? demanda celui qui aurait semblé plus jeune pour quelqu’un capable de différencier ces deux êtres.

(Le fermier, quoiqu’immobilisé, restait parfaitement conscient ; pour lui, le dialecte des extraterrestres n’était qu’une série de sifflements et grognements désarticulés et inquiétants).

— Attends, je regarde ça… (d’un doigt gris sans ongle, il feuilleta un petit carnet). Alors, si j’en crois le règlement, on doit lui insérer une sonde anale, puis l’endormir, puis le déposer près de chez lui.

— Dans cet ordre ?

— Curieusement, oui.

— Bon, je vais préparer le matériel. Quelles analyses sont demandées ?

— Aucune. Apparemment, on doit introduire l’instrument, lancer le programme en mode autotest pour afficher plein de lumières, et récupérer l’équipement.

— … je suppose que de grands exoethnologues ont imaginé cette procédure. C’est parti, on a pas que ça à faire.

D’un rayon vert, le petit-gris fit léviter le paysan et l’emmena dans le vaisseau, où il lui subit le traitement règlementaire. Pendant ce temps, l’autre s’en fut emprunter un tabouret et un seau à l’exploitation.

Une demi-heure plus tard, les trois vaches broutaient de nouveau l’herbe grasse, le fermier dormait affalé devant sa porte, et la soucoupe décollait dans un sifflement obsédant. Arrivée à cent mètres du sol, elle alluma trois projecteurs puissants et parcourut un circuit complexe au-dessus de la petite ville voisine. Pourquoi ? Mystère, mais là encore la procédure l’exigeait.

Pendant la manœuvre, le jeune petit-gris réfléchissait.

— Toutes ces procédures, c’est bien compliqué pour pas grand-chose, non ? Je sais bien que c’est étudié, mais bon…

— Bah, on s’amuse bien et on est bien payés, c’est tout ce qui compte.

— Ouais, mais c’est une utilisation bizarre de l’argent public…

— Merde ! Avec tout ça, j’ai complètement oublié de tracer les motifs dans le blé !

— Franchement ? On s’en fout non ? Qui ira vérifier ?

— Hmm… sur ce coup-là, tu n’as pas tort. Surtout que maintenant les humains en dessinent plein eux-mêmes.

— Mais quand on y réfléchit bien… quatre-cent-mille kilomètres et toutes ces salades pour un peu de lait… notre Reine-Mère a parfois des demandes étranges.

11 – Insomnie au fond de la rivière

Le jeune garçon se saisit de la lanterne, un modèle en papier suspendu à une branche, et s’avança seul dans la nuit. L’obscurité était totale en cette nuit sans lune. Un voile nuageux effaçait les étoiles et les villageois, dans l’attente d’un résultat à la Cérémonie s’étaient terrés chez eux, volets clos et chandelles éteintes.

Après quelques minutes de marches, le garçon sentit qu’il était arrivé au bon endroit. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Seul son instinct aurait pu répondre à cette question, mais il en était certain, c’était à cet endroit. Il planta sa lanterne, s’allongea dans une herbe sèche qui n’aurait jamais dû être là, et les yeux levés vers les astres invisibles, étendit les bras. Sa main gauche atteint un petit ruisseau d’eau tiède, unique reste de la puissante rivière qui aurait dû dévaler cette vallée, emplissant le lit au fond duquel il était couché.

Le jeune garçon se répéta en marmonnant les différentes étapes de la cérémonie qu’il devait respecter. Trouver l’endroit, ça, c’était fait. Mettre la lanterne en place. S’allonger la tête vers l’amont, et toucher l’onde. Ensuite… ah, attendre que la lumière s’éteigne, ce qui devrait être rapide. Puis avaler la préparation-aux-esprits, et s’endormir pour rentrer en contact avec eux. Et enfin, demander aux esprits de faire revenir la pluie et la rivière.

Alors, couché aussi confortablement que possible, il patienta – il n’avait que ça à faire. Le temps était doux, un vent humide s’élevait des plaines. Pour la première fois depuis des mois il avait amené de vrais nuages, mais toujours pas la moindre goutte de bruine à l’horizon, ce qui avait poussé les Anciens à procéder à la Cérémonie.

Le jeune garçon était plutôt fier d’avoir été choisi pour une mission aussi importante que la Cérémonie. Les préparatifs avaient duré un jour et une nuit ; il avait répété les gestes des dizaines de fois, appris par cœur les formules de politesse et les doléances à présenter aux esprits. Il se sentait prêt, digne, et impatient d’accomplir son rôle.

La faible lumière jaune émise par la lanterne oscilla, devint franchement rouge et disparue définitivement dans un filet de fumée. Le jeune garçon déplia alors la feuille de vigne que l’on avait accrochée à sa ceinture, et en emboucha le contenu. C’était une pâte à la texture caoutchouteuse et fondante, avec un gout prononcé de menthe, de thym, d’avoine et de champignon.

— Il faut bien mâcher et tout avaler, même si ce n’est pas bon », lui avait dit le chamane. Je ne peux pas te faire gouter, cette préparation ne sert et ne doit servir qu’à communiquer avec les esprits.

Alors il mâcha encore et encore, et avala. Et maintenant ? Il ne lui restait plus qu’à s’assoupir.

C’était plus facile à dire qu’à faire. Pourquoi est-ce toujours lorsque l’on veut trouver le sommeil qu’il nous fuit ?

Ses pensées vagabondèrent, et remontèrent le fil du temps. Il s’était préparé à cette mission. Il allait la réussi, même s’il devait s’endormir de force – peut-on s’endormir de force ? Il avait été choisi à cette responsabilité, tout le village comptait sur lui, il ne pouvait pas échouer simplement parce qu’il n’arrivait pas à s’endormir ! C’était impossible !

Le vent s’intensifia et fraichissait ; sous les maigres touffes d’herbe sèche, la pierre du lit de la rivière se faisait de moins en moins confortable. Mais il devait rester là et s’assoupir, c’était de son devoir. Il s’était même proposé pour ça. Il était… presque certain d’avoir été volontaire. Après une longue discussion avec les Anciens, en fait. Mais il avait été heureux d’accepter, de se rendre utile à la communauté qui le nourrissait. En tant qu’enfant du village (il n’avait aucun souvenir de ses parents), il devait bien ce service à la collectivité.

Ses amis avaient réagi en… alors qu’il y réfléchissait, il n’avait pas la moindre idée de comment ses proches avaient pu réagir. Entre le moment où il avait été élu pour présider à la Cérémonie et maintenant, il n’avait rencontré que le chamane et les Anciens. Mais il était sûr que tous ses camarades étaient jaloux et allaient le presser de questions quand il rentrerait, la rivière gonflée d’eau fraiche derrière lui.

La température chut encore, l’air se fit moite. Le jeune garçon avait froid, mais rien pour se couvrir. Le froid allait-il l’aider à s’endormir ? À moins que ce ne soit le contraire ?

Maintenant qu’il y réfléchissait, les visages qu’il avait croisés en remontant fièrement la grand-rue (la seule, en vérité) du village exprimaient plus la peur et le chagrin que la joie d’avoir de nouveau de l’eau à foison ou l’envie. Pourquoi ? Mais le chamane et les anciens étaient sages, ils devaient savoir ce qu’ils faisaient. Le froid commençait à l’engourdir, est-ce que ça aurait une conséquence dans le monde des esprits ?

Une pâle lueur bleue s’éleva de l’onde à sa gauche, et s’approcha de lui. Un esprit ? Probablement, maintenant qu’il en voyait les détails, c’était comme un petit être humain fait d’eau. Il s’assit, et la chose lui tournoya autour.

Le jeune garçon se concentra, et lui dit les mots qu’il avait appris avec soin. L’esprit, car c’en était bien un, lui répondit directement dans sa tête :

— Moi, esprit gardien de cette rivière, exaucerai ton souhait très bientôt. Regarde au-dessus de toi, puis suis-moi.

Le jeune s’aperçut alors qu’il y voyait maintenant presque comme en plein jour, bien qu’il fit encore nuit noire. L’être lui désignait les nuages, épais et lourds, qui s’accumulaient contre les pics proches. Le garçon suivit la rivière, et quelques instants plus tard, plic ! ploc ! de grosses gouttes de pluie s’écrasaient au fond du lit asséché.

Et, quelques heures après, les averses tant attendues avaient rendu au cours d’eau son apparence normale.

12 – Un brave blaireau

Erik était mort. Il n’avait aucun doute sur ce fait : devant lui, un gigantesque panneau déclarait « Bienvenue après la mort ! », et en plus-petit, en dessous, « N’ayez pas peur, nous nous occupons de tout ». Tout ceci surplombait un immense comptoir de bois blanc, large à perte de vue, derrière lequel patientaient des êtres lumineux. Intrigué, Erik s’approcha de l’un d’eux.

— Bonjour. Vous êtes bien Erik E. ?

— Heu… oui ?

— Bienvenue, Erik ! Vous êtes mort, mais ce n’est pas grave. Nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire de vous. Pouvez-vous vérifier l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche ?

L’être – un ange ? – lui tendit une feuille de papier sur laquelle était inscrit tout son état civil et les principales actions qu’il avait effectuées de son vivant.

— Tout est conforme, dit enfin Erik.

— Parfait. (L’être introduit la page dans une machine, diverses informations clignotèrent sur un écran). Je vois que vous êtes catholique et musulman, avez-vous une préférence pour votre vie dans l’au-delà ?

— Pardon ? Je ne suis aucun des deux !

— Permettez-moi de vous contredire : vous avez été baptisé, avez fait votre première communion et vous vous êtes confirmé. D’autre part, vous vous êtes converti à l’Islam le dimanche sept novembre deux-mille-quatre, à trois heures quarante-sept du matin heure locale, par la récitation de la formule rituelle en présence d’au moins deux témoins.

— Heu… en deux-mille-quatre j’étais étudiant, peut-être qu’une fête un peu alcoolisée…

— Je note donc, aucune préférence. Vous pouvez continuer avec notre conseiller d’orientation. Veuillez passer la porte, je vous prie.

Une ouverture remplaça l’être lumineux et sa portion de comptoir. Erik la franchit – quel autre choix avait-il ?

Derrière le seuil se trouvait une pièce sobre et fonctionnelle, pourvue d’un bureau en bois sombre et de deux fauteuils : un en métal dur et désagréable sur lequel on lui demanda de s’assoir, et l’autre moelleux et confortable, dans lequel l’attendait son interlocuteur. Ce dernier ne prit pas la peine de se lever pour le saluer. C’était un grand homme au teint rouge, cornu, au sourire sadique, habillé dans un costume chic. Un diable ?

— Assieds-toi, Erik. Tu m’as bien reconnu, et oui, mes pouvoirs me permettent de rencontrer individuellement toute personne qui peut finir en Enfer, et crois-moi, ça représente du monde. Bon, étudions ton cas, veux-tu ?

Il se saisit d’une tablette informatique posée sur le bureau, et fit défiler une longue liste, devant laquelle il gloussait ou émettait de petits bruits approbateurs à intervalles réguliers.

— Parfait ! déclara-t-il enfin. Votre dossier est… tout juste moyen, ni le Paradis ni les Enfers ne sont garantis pour vous. Vous allez donc être soumis à la Question.

— Pardon ?

— Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas d’une torture moyenâgeuse. Je vais vous donner une expression, vous me direz ce qu’elle vous inspire. Votre sort dépendra de votre réponse.

— Je suppose que je n’ai pas le choix.

— Non. La locution est : « Un brave blaireau ». C’est à vous.

— C’est tout ? Il va me falloir des précisions. Quel genre de blaireau ? L’animal ? L’outil pour se raser ? Le pinceau ? Le genre de personne qui est un peu neuneu ? Et brave, mais dans quel sens ? Brave-honorifique, qui ne craint pas l’ennemi, ou brave-couillon, gentil, mais bête ?

— Vous avez toute liberté d’interprétation.

— Mais il n’y a rien à interpréter. Ce n’est même pas une phrase, c’est tout juste deux mots qui ne vont pas ensemble. Si « blaireau » fait référence à un objet, ça n’a pas de logique parce que quelque chose d’inanimé ne peut pas être brave – quel que soit le sens qu’on donne à ce mot. Pareil avec l’animal, d’une certaine façon : un mustélidé, c’est toujours sot, et n’a pas de notion de courage au combat, ça raisonne en termes de survie. En fait, c’est une insulte, non ? Un brave blaireau, c’est quelqu’un de gentil, mais très con et un peu prétentieux. Ça fait référence à qui ? Pas à moi j’espère, parce que ça ne correspond pas à ma vie. J’ai sans doute été brave, dans le sens noble du terme, mais je ne suis certainement pas un blaireau, puisque je suis humain et…

— C’est bon, Erik. Vous irez au Paradis. Celui de votre choix.

— Oh ? J’ai réussi le test ?

— Non. Mais je ne veux pas de quelqu’un d’aussi chiant en Enfer.

13 – Et si tu étais le double maléfique ?

Tu arrives à un moment de ta vie où tu te poses des questions sur tes actions, leurs conséquences sur tes proches, tes amis, tes collègues, ta famille. Et voici qu’apparait une nouvelle technologie qui permet de voir à travers les dimensions probabilistes, et de connaitre les décisions prises par ton double.

Car toute personne possède un double – un seul. Ce n’est pas quelqu’un avec qui nous partageons le même monde physique, mais c’est la version de toi ou moi qui a tranché autre chose aux choix cruciaux de nos existences. Ton double, c’est toi – mais ce n’est pas exactement toi. Ses actes dissemblables l’ont rendu subtilement étranger. Et tu peux le connaitre, le voir, remonter sa vie et savoir ce qu’aurait pu être la tienne dans des circonstances différentes.

Te voici devant l’appareil. Une note te rappelle que les êtres vont par deux ; toute personne a son double. L’une des moitiés est bénéfique, a amélioré le bonheur général autour d’elle. L’autre, dans une espèce de balance cosmique constamment à l’équilibre, est maléfique, détruit son entourage, grâce à ses actions ou malgré elles. Accepter de consulter la machine, c’est se tenir prêt à affronter cette réalité. Veux-tu poursuivre ? Oui ? Non ?

Bien sûr, tu continues – comme tout le monde en fait. Tu as réfléchi à tes actes, en as tiré la certitude d’être du bon côté de la balance.

Tu es le double maléfique.

Le résultat est clair, la vérité est là, nue, dure et froide comme le poignard de glace qui s’est planté dans ton cœur. Tu tentes de te raccrocher à un mensonge doux et confortable, mais les explications de l’opérateur l’assassinent lentement. Même si les probabilités d’erreur sont infinitésimales, et si ton âme te dit que la machine s’est trompée, ta raison tout entière te hurle la vérité.

Tu es le double maléfique.

Maintenant, réfléchis. Tu connais l’ignoble réalité, juste, objective, immuable. Et maintenant, que vas-tu faire ? Essayer de t’améliorer, de prendre de meilleurs choix, pour inverser vos rôles ?

Ou en profiter pour faire pire ?

14 – Licornes explosives

— Et c’est comme ça que j’ai découvert les licornes explosives.

Olaf l’Aventurier, debout sur une table dans la pénombre de la taverne, savourait l’effet de sa révélation sur son auditoire. Il dégusta une gorgée de vin chaud, distribua un sourire satisfait à l’assistance, et reprit son histoire.

— Comme vous le savez, si on voyage longtemps vers le sud, on accède à des terres ardentes, où seuls les plus terribles hivers connaissent la neige. Si l’on continue, on découvre des territoires brulants, où la saison froide est comme notre été et l’été plus chaud que la canicule. Le prospecteur courageux pourra aller encore au-delà, mais il ne trouvera qu’un désert torride, où l’air cuit comme celui d’un four.

Il avala une nouvelle gorgée.

— Mais je ne me suis pas arrêté là ! J’ai pris contact avec les gens du désert, dont les techniques ancestrales permettent de survivre dans de tels environnements. Ci fait, j’ai pu traverser ces régions hostiles, et vu de mes propres yeux ce qui qui existe de l’autre côté. Car les immensités de sable et de roche nue ne délimitent pas la fin du Monde, non ! L’homme valeureux qui osera s’y aventurer y découvrira des plaines, d’abord sèches puis de plus plus en plus verdoyantes, peuplées d’arbres inconnus, de nations antiques et d’animaux étranges. Et moi qui suis allé là-bas et en suis revenu, je vais témoigner de ce que j’y ai trouvé !

Olaf attendit quelques instants, ménageant son petit effet sur son auditoire.

— Je vais laisser de côté ce que j’ai déniché chez ces populations, il me faudrait une veillée entière pour ne serait-ce qu’effleurer les merveilles que j’y ai observées – et ça tombe bien, parce que c’est exactement le thème de la soirée de demain. Aujourd’hui, je vais vous parler des animaux.

Il se fit servir un nouveau verre de vin chaud, bienvenu avec les premières neiges de l’hiver.

— Là-bas, dans les grandes étendues herbeuses que l’on appelle « savanes », on trouve les bêtes les plus bizarres de la création. Rien à voir avec nos renards, nos élans, nos chouettes ou nos animaux domestiques, messieurs-dame. Non, dans ce pays, Dame Nature a engendré des espèces toutes plus étranges les unes que les autres, avec une propension au gigantisme impressionnante. On y croise des chats géants qui pourraient manger un homme si le désir leur en prenait. Des quadrupèdes montés sur échasses, à la grâce insolite et au cou si long qu’ils pourraient brouter les joubarbes qui poussent sur le faite de cette auberge. Des animaux cuirassés monumentaux, plus hauts que deux adultes, aux quatre pattes comme des troncs et munis d’une queue-serpent à l’avant, dont ils se servent comme une main.

Des murmures parcoururent l’assemblée, appréciés par l’aventurier encore plus que sa boisson, pourtant excellente.

— Je vous sens dubitatifs, braves dames et gens. C’est pourquoi j’invite tous ceux qui doutent de mon histoire à passer dans mes quartiers, dans la suite ducale de cette auberge, demain dès la première heure. Seulement deux deniers l’entrée ; pour un voyage dans les contrées lointaines, c’est donné !

Il y eut des approbations, quelques interrogations sur le prix. Beaucoup de bruit, c’était autant de rumeurs et donc abondance de clients le lendemain : parfait !

— Mais, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ce n’est pas le plus inconcevable : dans ces contrées distantes, on trouve encore des licornes !

Des « Oh ! » et des « Ah ! ». Une foule était un auditoire incroyablement agréable, que l’on pouvait surprendre par ce qui avait été annoncé cinq minutes plus tôt.

— Toutefois, ne vous imaginez pas de splendides équidés immaculés comme celles qui ont parcouru nos cieux du temps de nos ancêtres. Non, les licornes de ces régions lointaines sont tout à fait différentes. Plus hautes qu’un homme, lourdes comme trente gaillards, elles sont exceptionnellement agiles sous des airs de bêtes dodues et pataudes. Certes, l’épais cuir gris qui leur sert de vêture n’est pas aussi agréable à regarder que le pelage soyeux de nos licornes locales. Mais songez, cher auditoire, que là-bas il ne s’agit pas d’une espèce disparue : les licornes du sud se promènent en troupeaux entiers !

Exclamations et interrogations. Ce vin chaud était décidément excellent.

— Les peuples de la région, malgré leur compétence et leur ingéniosité, craignent leurs licornes, savez-vous pourquoi ? Parce qu’elles explosent ! Si, madame, je vous vois douter de ma parole, mais je vous jure que c’est l’exacte vérité. Poussez à bout un de ces êtres, et il va allumer sa corne, lorsque celle-ci sera consumée, boum ! Il disparaitra dans une grande déflagration, laissant un cratère fumant derrière lui ! D’ailleurs, certaines tribus ont essayé de les dresser pour s’en servir comme arme…

— C’est des conneries, brailla un petit vieux édenté au fond de la salle.

— Pardon ? Qui a dit ça ?

— C’est moi, gamin. J’affirme que ton histoire de licornes explosives, c’est des crétineries pour te faire mousser. Tout ce que t’as raconté avant, c’est cohérent avec les chroniques des autres aventuriers. Mais des bêtes qui éclatent ? Jamais entendu une imbécilité pareille, et en soixante-quinze hivers, j’en ai vu passer des types comme toi !

Ha, ce petit vieux allait tout faire rater ! Mais Olaf avait encore un atout dans sa manche.

— Avec tout le respect que je vous dois, grand-père, je maintiens ma version, qui est tout à fait authentique. D’ailleurs, lorsque les plus jeunes se seront couchés, rappelez-moi de vous raconter comment j’ai sauvé, au péril de ma vie, une charmante autochtone de l’une de ces terribles explosions, et de ce que j’ai appris d’elle quand elle a tenu à me remercier – si vous voyez ce que je veux dire…

Les gloussements scabreux qui remontèrent de l’assistance indiquèrent à l’aventurier qu’il avait récupéré l’attention de son public. La journée du lendemain s’annonçait rentable.

15 – Par-delà la fine membrane de la réalité

Ce jour-là, je cherchais un cadeau pour l’anniversaire d’une amie friande d’exotisme et de bizarreries. C’était l’occasion rêvée de visiter cette petite boutique de curiosités du centre – vous savez, ce genre de commerce étrange, poussiéreux, mal éclairé, dans lequel on ne voit jamais aucun client et dont les horaires d’ouverture sont incompréhensibles. Tout le monde en connait un près de chez soi.

Le carillon de la porte d’entrée m’annonça dans un joyeux tintinnabulement, un « bonjour » d’une voix alto âgée me salua depuis le fond du magasin. Un grand soleil rayonnait à l’extérieur, aussi mis-je quelques secondes avant de percevoir quoi que ce soit dans la lumière tamisée. Ça sentait la cire et le vieux papier, avec de vagues relents d’huile et de bois. La petite pièce était un labyrinthe de fourbi et de meubles divers, tous d’une propreté impeccable. Je saluai en retour la personne à moitié cachée derrière une archaïque caisse enregistreuse mécanique, et m’intéressai aux objets exposés.

Chacun d’eux était d’une étiquette soigneusement calligraphiée à l’encre violette, attachée avec une ficelle. Elle précisait la nature de ce à quoi elle était liée, mais n’indiquait pas de prix. Ce genre de considération terre-à-terre était sans doute gérée à la tête du client.

Il m’apparut assez vite que ce n’était pas un simple magasin d’antiquités. Il ne vendait aucune de ces babioles laides et inutiles que l’on trouve à presque rien dans tous les vide-greniers et pour une fortune chez les professionnels ; non, les produits de ce surprenant bazar étaient tout à fait uniques, et infiniment plus étonnants que tout ce que j’avais imaginé. Rien dans ce magasin n’était exactement ce qu’il semblait être. L’horloge grand-mère dont les aiguilles indiquaient la latitude et la longitude (selon le méridien de Paris) était amusante, mais un peu encombrante. Ce pendentif couleur de ciel (hélas couplé au temps d’Édimbourg) était joli, mais probablement beaucoup trop cher. J’hésitais : cette radio portable en bakélite qui captait les émissions d’il y a cinquante ans, ou bien un tampon encreur à offenses (un coup, une insulte, toujours différente et parfois en allemand) ?

Je réfléchissais lorsqu’à la faveur d’un éclat de lumière, je le vis, posé sur un menu coussin dans un coin discret. C’était un petit couteau, sobre, mais élégant, à la lame gravée, et dont le fil semblait luire d’un bleu profond. L’étiquette indiquait :

« Couteau à découper la membrane de la réalité ».

Puis, en dessous, dans une encre rouge inhabituelle pour le magasin :

« Manier avec précaution »

— S’il vous plait ? Ce couteau m’intrigue, pouvez-vous m’en dire plus ?

Une vieille femme voutée s’approcha en trottinant, chaussa des bésicles et colla son nez à l’étiquette.

— C’est un couteau à découper la membrane de la réalité, jeune homme, dit-elle d’une voix chaude, mais âgée. Il sert à sectionner le tissu de la réalité, et à voir ce qu’il y a au-delà.

— Ha. Et… qu’y a-t-il par-delà la membrane de la réalité ?

— Eh bien ! tout ce qui n’est pas réel, voyons.

C’était une question idiote, je dus le reconnaitre.

— Est-ce simple à utiliser ?

— Très. Regardez, je vous montre… (elle empoigna le couteau d’une main leste pour son âge). Vous pincez la réalité, comme ça…

Elle saisit quelque chose entre son pouce et son index, qui s’arrêtèrent à quelques millimètres l’un de l’autre.

— … puis avec la pointe du couteau, vous pratiquez une incision, que vous élargissez. Il faut manier la lame avec précaution, la membrane de la réalité est fine et fragile, et vous ne voudriez pas faire une grande déchirure. Et voilà. Tenez, regardez.

Une ouverture d’une vingtaine de centimètres, parfaitement nette et délimitée, flottait en l’air, et montrait… un monde différent ? Apparemment le rêve d’un enfant, d’après la scène qui se déroulait sous mes yeux.

— Et quand vous avez fini, vous saisissez les deux bords, et vous refermez, comme ça.

Elle joint le geste à la parole. Elle continua :

— La membrane de la réalité cicatrise très vite, mais il faut faire attention à ce que la brèche soit bien close, sinon…

— Sinon ?

— Ce qu’il y a de l’autre côté peut traverser.

— Ce serait grave ?

— Eh bien, ici c’est la réalité, jeune homme. Ce que l’on y trouve est donc réel, par définition. Même leurs jeux vidéos et ce qu’il y a, là, sur Internet, tout ça c’est réel, ça existe dans notre monde. Mais il y a des choses qui ne le sont pas et dont vous ne souhaiteriez pas qu’elles le deviennent. Vous lisez, mon garçon ?

— Ça m’arrive.

— Prenez Lovecraft, par exemple. (Elle m’agita un index accusateur sous le nez). Ça, c’est des échantillons de ce qu’on peut trouver si on incise au mauvais endroit. Et vous ne voudriez pas que ça vienne ici.

— Je pense avoir compris l’avertissement, oui. Le couteau m’intéresse. À combien le vendez-vous ?

La vieille femme m’annonça un prix tout à fait raisonnable. Elle m’expliqua que le couteau n’avait pas de vraie utilité : impossible de déterminer à l’avance quelle irréalité va débouler derrière l’ouverture de la membrane : fiction, illusion, délire d’une imagination débordante ou complètement clichée, rêve de n’importe qui ou n’importe quoi, visions… tout, absolument tout pouvait surgir sans qu’il soit capable d’influencer sur le résultat d’une quelconque manière.

Mais cela m’importait peu : mon amie se plaignait souvent de manquer d’idées pour ses illustrations, et voilà que j’avais déniché le cadeau parfait !

16 – Qui a assassiné l’astronaute ?

La radio capta quelques bribes de phrases hachées, un grésillement indistinct, puis plus rien. Merde. Le jour martien dure vingt-quatre heures, trente-neuf minutes et trente-cinq secondes, et chacune des secondes de celui-ci semblaient dédiées à la production de contretemps. Celui qui venait d’arriver rentrait dans la catégorie « catastrophique ».

Ce matin-là, Florence et Thomas étaient partis en mission depuis la base Jules Verne réparer une antenne-relai et relever les résultats d’expériences en cours. L’antenne, nécessaire à la navigation dans cette zone de Noctis Labyrinthus, était indispensable aux futures expéditions, mais avait un taux de pannes incohérent avec toutes les prévisions ; l’expérimentation devait déterminer ce qui pouvait provoquer de telles perturbations.

Ils avaient roulé dans la poussière rouille, admiré le paysage crevassé, et étaient arrivés à destination. Là, les ennuis avaient commencé : l’électronique de l’antenne grillée, sa batterie et ses panneaux solaires morts, le boitier de mesure contenant uniquement des résultats chaotiques… tout ce qui avait pu échouer avait mal tourné. Florence était donc retournée dans le véhicule pour récupérer du matériel supplémentaire lorsqu’elle capta la dernière communication de Thomas.

Elle avait gardé son calme – après tout, les perturbations électromagnétiques semblaient courantes dans la région, c’était précisément la raison de leur venue –, rassemblé les outils et composants nécessaires, puis revint à l’antenne. Thomas était allongé, un trou d’une dizaine de centimètres de diamètre lui traversant la poitrine de part en part. Du sang en ébullition s’écoulait lentement dans la chaleur de l’été. Devant sa réaction, l’intelligence artificielle du scaphandre de la spationaute lui injecta un cocktail de relaxants et d’antinauséeux. Le premier choc passé, elle sentit sa conscience se dédoubler pour ignorer la partie qui hurlait au secours, et observa la scène avec un détachement qui la mettait elle-même mal à l’aise.

Son premier réflexe lorsqu’elle récupéra le contrôle de ses actions fut d’appeler à l’aide, mais sa radio aussi ne répondait plus, y compris sur les fréquences de sauvetage satellitaires. Thomas était mort, et bien mort. Personne ne peut survivre à un tel trou, surtout quand il a emporté le cœur et tous les gros vaisseaux.

Elle devait se mettre en sécurité, mais de quoi ? Un arc électrique ? Non, même derrière le véhicule elle l’aurait vu, et les éclairs ne provoquent pas de pareilles ouvertures, y compris sur Terre. Un accident ? Si l’antenne était tombée sur le pauvre homme, elle serait restée plantée dedans, n’est-ce pas ? Et puis le pylône était intact. Alors quoi ?

Un débris spatial en perdition ? Non seulement il aurait fallu une malchance extraordinaire à l’astronaute (quoique les autres explications rationnelles impliquaient aussi une telle malchance), mais en plus il n’y avait aucune trace de météorite à l’horizon. D’autant plus que…

Florence se rapprocha du cadavre de Thomas. Le trou était absolument rond. Quel phénomène naturel et accidentel pouvait provoquer une ouverture si parfaite en plein cœur d’un homme adulte ? Peut-être qu’une violente décharge de plasma.

Quelque chose bougea au coin de son champ de vision. Elle se retourna, et vit un truc scintiller, et venir plus près d’elle. Un mouvement tout à fait incompatible avec la topologie ou les vents locaux. En un éclair, elle comprit, et au mépris de toutes les procédures se rua dans le véhicule et démarra, abandonnant tout le matériel et le corps de son camarade.

Roulant en trombe vers la base Jules Verne, elle appelait frénétiquement toutes les fréquences connues – sans réponse – parce qu’elle avait fait la découverte du siècle : Mars était habitée, et pas seulement par une vie humaine. Et surtout, ces autochtones tentaient de l’assassiner.

17 – La boite à rythmes de Pandore

Beaucoup d’entre vous connaissent l’histoire de la boite de Pandore. Mais combien savent qu’en réalité il s’agissait de la seconde boite ?

Alors, laissez-moi vous narrer le conte de la boite à rythmes de Pandore.

C’était au temps des premiers hommes, quand les Dieux régnaient sur le monde. Ce jour-là, Zeus, le roi des Dieux, ruminait sa colère sur son trône, car Prométhée avait volé le feu et l’avait donné aux hommes. Je dis « hommes » et non « humains » puisque c’était la vérité : les mortels étaient alors tous mâles, se reproduisant comme des céréales. Ils ne connaissaient pas la souffrance, la vieillesse ou la fatigue ; simplement parfois ils disparaissaient dans un sommeil paisible. Zeus, donc, eut une idée : une vengeance qui châtierait les auteurs de cette trahison. Ainsi il convoqua les autres Dieux, et distribua quelques ordres.

Héphaïstos prit de la glaise et de l’eau, et en façonna le corps d’une femme, première de son genre ; un être à la beauté ravissante qui égalait celle des déesses. Puis, dans un souffle, il lui prodigua la force, la voix et la vie.

Il la présenta ensuite à Athéna. La déesse de la sagesse, de la stratégie et des artisanats lui enseigna l’art du tissage, et tous les travaux qui incomberaient aux femmes par la suite. Les trois Grâces l’habillèrent de riches vêtements et de leurs dons.